Langit yang Menjadi Saksi

Ketika Allah menciptakan bumi dan langit, Ia menata keseimbangan dalam setiap elemen semesta. Udara yang kita hirup, air yang kita teguk, hingga panas yang menembus kulit kita, semuanya memiliki ukuran dan takaran. Di dalam keseimbangan itu terdapat rahasia harmoni yang membuat kehidupan dapat berlangsung dengan tenang. Namun, manusia — dengan akalnya yang besar dan keserakahannya yang lebih besar — telah melampaui batas-batas yang digariskan oleh Tuhan. Salah satu bentuk pelampauan itu tampak jelas di udara yang kini kian sesak oleh hasil perbuatannya sendiri: pencemaran dan pemanasan global.

Sebelum era industri mengguncang dunia, atmosfer bumi memelihara dirinya dalam ketenangan yang menakjubkan. Kandungan karbon dioksida (CO₂) berada pada kisaran aman, sekitar 280 ppm (part per million). Nilai ini bukan sekadar angka ilmiah, melainkan simbol keseimbangan antara ciptaan dan pencipta. Namun setelah manusia menemukan “kenyamanan baru” melalui pembakaran bahan bakar fosil — batu bara, minyak bumi, dan gas alam — angka itu melonjak tanpa kendali. Kini, kadar CO₂ di atmosfer telah menembus 426,24 ppm, sebuah loncatan yang tampak kecil dalam bilangan, tetapi sangat besar dalam dampak.

Pembakaran yang Menyalakan Krisis

Setiap mesin yang dinyalakan, setiap mobil yang melaju, setiap pembangki listrik bersumber energi fosil dan setiap pabrik yang mengepulkan asap hitam di langit, menambah satu lapis tipis yang menutup bumi dari kesejukannya. Lapisan ini bukan pelindung, melainkan selimut panas yang disebut greenhouse gases, gas rumah kaca. Ironisnya, manusia menganggap perkembangan industri sebagai tanda kemajuan, padahal di balik kemajuan itu tersimpan kontradiksi: kenyamanan modern dibayar dengan penderitaan planet yang sekarat.

Pembakaran bahan bakar fosil tidak hanya menghasilkan energi untuk menggerakkan peradaban, tetapi juga melepaskan beban besar berupa emisi karbon ke udara. Setiap ton batu bara yang dibakar mengirimkan sekian ton CO₂. Dalam setahun, milyaran ton karbon terlepas dari cerobong-cerobong pembangkit listrik, cerobong cerobong industri dan knalpot kendaraan. Akibatnya, suhu global perlahan naik, gletser mencair, laut meluap, dan cuaca menjadi tidak menentu. Bumi yang dahulu bernafas dengan ritme yang lembut kini terengah-engah.

Siklus Ilahi yang Dilanggar

Allah, dalam kebijaksanaan-Nya, telah menyediakan mekanisme alami untuk menjaga kestabilan atmosfer melalui fotosintesis. Tumbuhan menyerap CO₂ dan mengubahnya menjadi oksigen, memberi kehidupan kepada manusia dan makhluk lainnya. Dalam proses itu, sesungguhnya bumi memiliki kemampuan regeneratif — sebuah sistem yang dibuat sempurna untuk menyeimbangkan apa yang diambil dan apa yang dikembalikan. Namun manusia tidak cukup bersyukur. Ia menambah beban sistem itu dengan terus menebang hutan, memperkecil paru-paru bumi, dan tetap menyalakan mesin pembakar yang tak kunjung padam.

Hutan-hutan tropis di Amazon, Kongo, dan Indonesia yang semula berfungsi sebagai penyerap karbon kini semakin menyempit. Deforestasi masif untuk kepentingan perkebunan, pertambangan, dan pembangunan kota menambah luka pada ekosistem global. Proses alami penyeimbang karbon menjadi timpang: pelepasan gas meningkat, penyerapan menurun. Dalam skala besar, ini bukan lagi sekadar masalah lingkungan, tetapi krisis peradaban. Manusia sedang menciptakan bumi yang tidak lagi ramah bagi kehidupannya sendiri.

Tanda-Tanda di Langit dan di Bumi

Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatannya, supaya mereka kembali (QS. Ar-Rum: 41). Ayat ini kini menjelma menjadi realitas yang dapat diukur secara ilmiah. Cuaca ekstrem, kebakaran hutan, badai tropis yang lebih sering dan lebih kuat, semuanya menjadi tanda-tanda kerusakan itu.

Di beberapa wilayah, musim hujan datang terlambat atau terlalu deras, sementara musim kemarau memanjang dengan panas yang menyengat. Perubahan ini mengganggu sistem pertanian, menurunkan produktivitas pangan, dan menimbulkan konflik baru akibat perebutan sumber daya alam. Pemanasan global tidak lagi menjadi isu ilmuwan semata; ia telah menjadi kenyataan sosial, ekonomi, dan spiritual yang dirasakan umat manusia.

Manusia Melawan Hukum Alam

Setiap sistem yang diciptakan Allah berjalan dengan hukum sebab-akibat. Ketika manusia menentang hukum itu, maka ketidakseimbangan menjadi konsekuensinya. Dalam konteks iklim, pelanggaran itu tampak dalam perilaku konsumtif yang tak mengenal batas: mengendarai kendaraan pribadi tanpa keperluan mendesak, menggunakan listrik berlebihan, dan menumpuk limbah tanpa pengelolaan yang bijak. Semua itu menyumbang pada kenaikan emisi gas rumah kaca, mempercepat pemanasan global.

Kenyataannya, manusia bukan hanya korban, melainkan juga pelaku. Ironisnya, banyak di antara kita yang memahami data ilmiah tetapi tetap bersikap acuh. Sains memberi peringatan, agama memberi pedoman, namun keserakahan sering menutup kedua mata. Dalam konteks moral, ini bukan sekadar pelanggaran ekologis, melainkan juga dosa ekologis — pelanggaran terhadap amanah Allah sebagai khalifah di bumi.

Pemanasan yang Menghanguskan Masa Depan

Jika tren ini berlanjut, suhu global dapat meningkat lebih dari dua derajat Celsius dibanding era pra-industri pada pertengahan abad ini. Angka itu mungkin terdengar kecil, tetapi efeknya luar biasa. Perubahan dua derajat dapat mengubah peta pertanian dunia, memperluas daerah gurun, mencairkan lapisan es kutub, dan menenggelamkan kota-kota pesisir.

Indonesia sebagai negara kepulauan berada di garis depan ancaman tersebut., Naiknya permukaan laut dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil, mengusir masyarakat pesisir dari rumah mereka, dan merusak ekosistem mangrove yang menjadi benteng alami pantai. Krisis iklim bukan ancaman jauh di masa depan; ia sedang terjadi saat ini, di depan mata kita.

Kembali ke Keseimbangan

Namun, masih ada jalan untuk memperbaikinya. Islam mengajarkan bahwa setiap kerusakan bisa ditebus dengan taubat, selama manusia mau kembali kepada prinsip keseimbangan. Dalam konteks ekologis, taubat berarti mengubah perilaku: menghemat energi, menanam pohon, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan membangun sistem ekonomi rendah karbon. Ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan bentuk ibadah — bagian dari menjaga amanah bumi yang dititipkan oleh Sang Pencipta.

Sains dan iman dapat berjalan beriringan. Teknologi energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, bisa menjadi sarana untuk menebus dosa ekologis. Dalam pandangan Islam, inovasi semacam ini bukan sekadar urusan duniawi, tetapi perpanjangan dari upaya menegakkan mizan, keseimbangan alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman, “Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan neraca (keseimbangan)” (QS. Ar-Rahman: 7).

Dari Pencemar Menjadi Penjaga

Manusia yang sadar akan tanggung jawab ekologisnya akan memahami bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Menanam satu pohon, mengurangi satu perjalanan kendaraan bermotor, atau memilih produk ramah lingkungan adalah bentuk nyata ibadah ekologis. Dari kesadaran inilah harapan tumbuh.

Sebaliknya, jika keserakahan dibiarkan, maka manusia akan menjadi saksi atas kehancuran peradaban yang dibangunnya sendiri. Udara yang tercemar, air yang kotor, dan panas yang menyesakkan bukan lagi teguran, melainkan azab yang ditimbulkan oleh keangkuhan. Maka, pilihan ada di tangan manusia: terus menambah panas bumi dengan keserakahan, atau mendinginkannya dengan kesadaran dan kasih terhadap ciptaan.

Taubat Ekologis Umat Manusia

Pemanasan global bukan hanya masalah ilmiah, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Allah telah menetapkan ukuran pada setiap ciptaan-Nya, dan manusia diperintahkan untuk tidak melampaui batas. Dalam konteks iklim, batas itu adalah keseimbangan gas-gas di atmosfer yang menjaga kehidupan. Ketika manusia mengubahnya dengan keserakahan dan kebodohan, maka akibatnya adalah bencana yang menyeluruh.

Kini saatnya manusia kembali menundukkan kepala, mengakui kesalahan, dan memperbaiki diri. Taubat ekologis bukan hanya perintah iman, tetapi juga kebutuhan eksistensial. Hanya dengan kembali ke prinsip keseimbangan — antara mengambil dan memberi, antara teknologi dan spiritualitas, antara kemajuan dan kelestarian — manusia dapat menebus dosanya terhadap bumi. Karena bumi bukan milik kita untuk dieksploitasi, melainkan amanah yang harus dijaga untuk generasi yang akan datang.

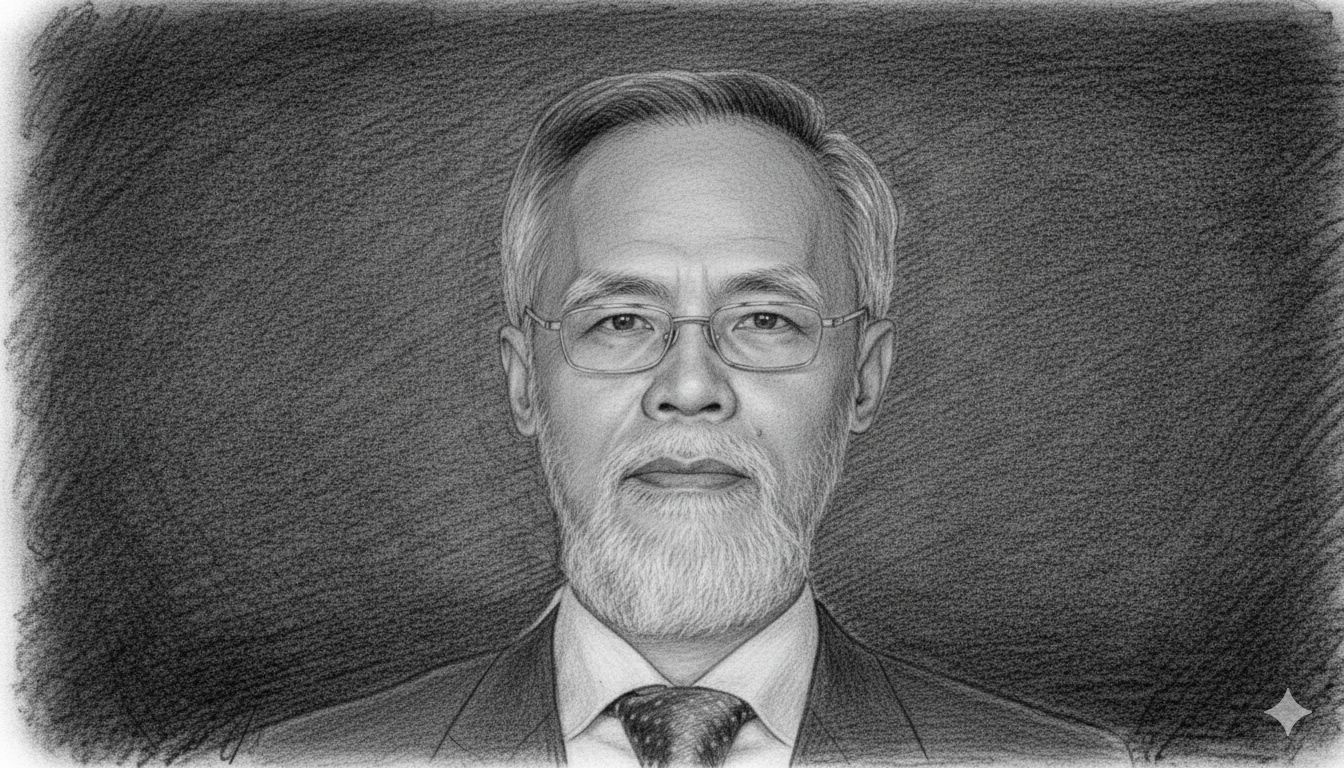

*Penulis: Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc. Ph.D (Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

3 months ago

105

3 months ago

105